« Ils sont des Christ d’une autre forme et d’une autre croyance

Ce sont les Christ inférieurs des obscures espérances »

Megalopolis : l’artiste n’est pas Dieu

Par Rémi Lélian

Le risque avec un cinéaste comme Coppola, de par son rang de réalisateur culte, c’est de juger chacun de ses films non pas seulement comme un film, ce que tout film est d’abord – rien qu’un film – mais de l’appréhender tel un potentiel chef-d’œuvre qui s’inscrirait dans une filmographie dont il continuerait l’héritage grandiose, ce qu’il pourrait être aussi et ce qu’on attend de lui : un point d’orgue… Faute de quoi, il décevra forcément. Risque redoublé en ce cas par le statut putatif de Megalopolis, entamé par Coppola depuis plusieurs décennies, et qui s’avérait, avant même de prendre chair et encore à simple titre de projet, être déjà le film culte d’un cinéaste culte – n’aurait-il jamais été qu’un film fantôme à l’instar du Dune de Jodorowsky.

Cinéaste culte donc, capable de très bons films, Dracula, de chefs-d’œuvre, Le Parrain et Apocalypse Now, et de films franchement moins bons, Jack ; Megalopolis son premier film depuis 16 ans, vu l’âge de Coppola, était d’autant plus attendu qu’il pouvait bien être de surcroît le testament de son auteur. Megalopolis est donc tout cela, le meilleur et le moins bon, le chef-d’oeuvre et le ratage, et parce qu’il est tout cela n’est donc nécessairement rien de cela. C’est un film que l’on ne peut pas juger indépendamment de celui qui l’a réalisé, tant Coppola y ramasse par allusions plusieurs de ses films, de Dracula dont il reprend l’esthétique, au Parrain par certains aspects de l’intrigue, en passant même par Jack pour la naïveté et évidemment Apocalypse Now en ce qui concerne la dimension philosophico-métaphysique ; mais c’est un film qui, aussitôt délesté de l’ombre tutélaire de son réalisateur, éblouit par ce qu’il désire accomplir plus encore qu’il n’agace par ce qu’il rate – et il rate pourtant beaucoup de choses : son histoire mal ficelée pour rester dans la limite de temps acceptable (le film ne dure que 2h20), sa profusion d’idées que Coppola ne parvient pas à exploiter faute d’avoir voulu trancher entre elles, un kitsch déroutant et des CGI qui vieillissent déjà mal. Reste l’ambition monstrueuse de Coppola.

Monstrueuse comme la dimension formelle du film qui oscille entre des images éclatantes et une symbolique outrancière dont on peine à savoir si c’est trop ou juste audacieux, si Coppola croule sous son ambition ou s’il l’assume jusqu’au bout refusant que son film soit autre chose qu’un Titan, ce Titan fût-il un Titan boiteux. Car si Coppola a fini par réaliser un projet maintes fois repoussé et dont on avait fini par accepter qu’il ne voie jamais le jour, Megalopolis se place sous le signe de l’obstination. Obstination à ne renoncer à rien quitte à tout sacrifier, la théâtralité littérale des scènes mélangée au souffle épique en font un objet qu’on peine à situer et qui passionne sans forcément convaincre ; idem pour sa Rome en pleine décadence transposée dans une Amérique futuriste et dont la tragédie est systématiquement contrariée par un ton souvent farcesque. Le spectateur en prend plein les yeux, mais la surcharge de références et de signes, s’ils sont tous cohérents, brise l’émotion et on peine à être remué, à la fin, par la morale hippie qui nous déclare que l’espérance des artistes sauvera le monde du cynisme et de la résignation dans lesquels se vautrent les politiques, quels qu’ils soient. Cependant, même là, il fallait oser porter un message aussi mièvre, à l’heure où toute justice qui ne soit pas d’abord une vengeance semble insupportable aux oreilles de quiconque.

Compendium de l’œuvre de Coppola, volonté de ressusciter un cinéma à la fois expérimental et bigger than life, énième pied de nez aux studios avec lesquels Coppola s’est battu toute sa vie d’artiste, film militant, Megalopolis échoue dans à peu près toutes ses ambitions, et pourtant… Et pourtant l’obstination et la mégalomanie de son réalisateur rendent ce film à nul autre semblable. Sans doute raté, on n’imagine néanmoins pas qu’il ait pu être différent, et à vrai dire on ne voit pas bien qui aurait pu faire un film semblable : un manifeste à la gloire de l’artiste, foutraque, baroque, agaçant, somptueux, niais, qui témoigne, dans une sorte de mise en abîme méta du propos du film et à ses propres dépens, qu’un chef-d’oeuvre raté peut malgré tout tenter de ressusciter les ambitions esthétique et morales d’un cinéma claquemuré de toute part par des visions idéologiques ou boutiquières mesquines.

Car Megalopolis est une fable sur la toile, mais aussi selon l’histoire de sa mise au monde qui porte en elle, en tant qu’objet à la fois filmique et fantasmatique – ce que l’on voit et ce que l’on espérait voir – la morale paradoxale d’une utopie qui désormais préférerait se réaliser imparfaitement plutôt que de demeurer dans les limbes du possible, soit l’inverse de ce qui se passe à l’écran où l’artiste démiurge maîtrise à la fois le temps et ce qu’il crée. À son corps défendant Coppola, qui avec ce film témoigne contre lui-même, nous rappelle que l’artiste n’est pas Dieu, que sa création le dépasse, et qu’il ne peut que s’obstiner à faire parvenir à l’existence des formes imparfaites qui lui échappent mais qui auront le mérite d’exister… Belle leçon d’humilité. Vaste tâche qui justifie l’artiste et que ne doit pas oublier le spectateur quand il contemple une oeuvre en général et Megalopolis en particulier : tout le monde ne se vautre pas avec autant de majesté.

Megalopolis, de Francis Ford Coppola, avec Adam Driver, Giancarlo Esposito, Nathalie Emmanuel, 2h18.

Tous à la Nuit d’Hippocrate [On soutient]

Vous êtes des lecteurs de Première nouvelle, c’est-à-dire des bienfaiteurs et des amoureux de votre prochain.

Votre prochaine mission, c’est donc demain soir, mardi 8 octobre, à partir de 19 heures, au Théâtre des Variétés (Paris) : assister à « La Nuit d’Hippocrate ».

Première nouvelle en sera : une grande soirée de levée de dons au profit de neuf projets lancés par la Fondation Jérôme Lejeune.

La levée de dons sera suivie d'un cocktail.

Il suffit de s’inscrire (gratuitement) ici : https://my.weezevent.com/la-nuit-dhippocrate-2024

La rédemption selon saint Giono

Alors qu’un inédit de Giono, Voyage à pied dans la Haute-Drôme, paraît chez Gallimard, c’est l’occasion de se pencher à nouveau sur l'un de ses chefs-d’œuvre, Que ma joie demeure, dont la complexité eschatologique est à la hauteur des espérances modernes.

Par Anne Hédé-Haüy

Formidable roman terrien, Que ma joie demeure (1935) se place à la frontière de l’épopée, celle d’une race provençale de paysans enracinés au sommet du plateau de Grémone : courbées sous le joug du travail de la terre, quelques familles condamnées à vivre ensemble voient leur horizon soudainement s’élargir avec l’arrivée de Bobi, figure christique dont l’amitié leur réapprend la joie.

Les lépreux de Grémone

Reclus sur leur plateau, au pied le boulet du travail servile, ces paysans souffrent d’une immense lassitude, lèpre moderne qui les atteint tous. C’est l’absurdité d’une vie de néant. Le suicide de Silve fait écho à la mort du père de la jeune Aurore : « Votre mari, on l’a enterré là-haut près de la forêt, et Silve on l’a enterré là-haut près de la forêt, à côté de votre mari qui est le premier, mort de notre mal. Voilà à quoi j’ai pensé. (…) Silve n’a rien laissé d’écrit. Ce qu’il a laissé, madame Hélène, c’est les « Salaud de bon Dieu » qu’il disait de temps en temps ». De ce désespoir, seul Jourdan, paysan d’une cinquantaine d’année, n’est pas irrémédiablement affecté : « Depuis longtemps il attendait la venue d’un homme. Il ne savait pas qui. Il ne savait pas d’où il viendrait. Il le désirait seulement. C’est comme ça parfois que les choses se font et l’espérance humaine est un tel miracle qu’il ne faut pas s’étonner si parfois elle s’allume dans une tête sans savoir ni pourquoi ni comment. Le tout c’est qu’après elle continue à soulever la vie avec ses grandes ailes de velours. »

Un saltimbanque rédempteur

Bobi le funambule de passage apparaît comme l’ami par excellence : ami de la nature, ami des choses et des animaux, amis de ces « malheureuses bêtes » rencontrées en haut du plateau, s’il n’a jamais soigné de lépreux comme l’espérait Jourdan, il se sait néanmoins capable de donner un remède à leur mal. C’est la joie, acquise en se faisant « doucement une compagnie de tout ce qui accepte amitié ». Et c’est ainsi qu’« Orion fleur de carotte » devient la parole magique qui décille Jourdan et l’initie à la beauté vivante du plateau : « Pendant la nuit, le vent du nord était venu. Il avait soufflé tout doucement, sans violence, à peine comme un homme qui respire, mais sa force était dans le froid. Il avait déblayé le ciel. Il avait verni la neige. Il avait fait que la forêt était maintenant comme un grand bloc. Il avait verrouillé la terre. Il avait usé le ciel tout la nuit avec du froid, du froid et du froid, toujours neuf, toujours bien mordant, comme un qui fait luire le fond d’un chaudron de fer, et maintenant le ciel était si pur et si glissant que le soleil n'osait presque pas bouger. »

Dans la pédagogie de Bobi, l’apprentissage de la beauté est la première étape vers la joie rédemptrice. Avant de construire une société fondée sur le partage total, état de nature où l’homme se retrouve en harmonie avec les plantes, les animaux et ses congénères : « Ils marchèrent tous ensemble, de face, dans l’herbe. Les faux allaient toutes ensemble et l’herbe s’inclinait. Les pas se faisaient en même temps. Il y avait une sorte de musique sourde qui entraînait. (…). C’était le bruit de sept pas d’ensemble, des sept faux volantes, des sept faux fauchant, des herbes qui tombent, puis des sept pas, des sept faux volantes, et ainsi de suite. »

Malgré une amitié qu’il est prêt à donner à tout et à tous, Bobi demeure étrangement solitaire. C’est ce que la jeune Aurore qui l’aime en secret lui reproche dans un accès de colère : « Vous n’avez pas plus de cœur qu’une rivière ». Et lorsque Bobi fait de la belle Joséphine sa maîtresse, l’utopie bascule dans le drame. Le beau rêve construit ensemble n’a pas arraché Aurore à sa solitude et le retour à un état de nature idéalisé finit par ruiner les relations de la communauté de paysans en faisant basculer l’amour dans une sorte de soumission aux pulsions animales au lieu de devenir une sublimation de l’amitié. Et la solitude semble inévitable.

Bobi, seul dans son rôle messianique, faillit à sa mission en s’abandonnant aux amours de Joséphine et à l’égoïsme qu’il était venu soigner. Un égoïsme qui semble en définitive triompher de toute la bonne volonté du monde.

« Que ma joie demeure », devise revendiquée par Bobi tout au long du roman, est finalement l’ultime testament à l’intention de ces gens transis de malheur : « Tu es seul depuis que tu es né. Tu es né pour ça. Si la joie existait, mon pauvre vieux, si elle pouvait entrer dans ton corps pour faire addition, tu serais tellement grand, que le monde éclaterait en poussière. Désirer. Voilà tout ce que tu es capable de faire. »

Giono trace ici l’échec d’un modèle profondément païen qui, s’il a permis aux habitants de Grémone d’ouvrir les yeux sur la beauté de la nature, les laisse en proie à l’absurdité d’un monde sans transcendance. Véritable héros de l’œuvre, le plateau de Grémone demeure en définitive inaccessible à ceux qui croient conquérir la joie au lieu de la recevoir comme un don mystérieux.

Mgr Vesco : la sagesse du cardinal

Par Jacques de Guillebon

Il y a quelques jours, un critique littéraire affable, officiant dans un « grand journal de droite », nous racontait un récent voyage en Algérie qu’il fit, pour s’y imprégner de la matière d’un futur roman.

Dans ce récit, le sort des catholiques et particulièrement de leurs pasteurs ressortait pitoyable, les évêques étant souvent humiliés en public par un pouvoir satrapique, désireux de faire la preuve (mais devant qui ?) de sa sévérité perpétuelle contre tout le supposé occidental, européen ou français, à quoi l’Église catholique est obscurément liée.

C’est à cette lumière que nous pûmes commencer de comprendre les propos de Mgr Vesco, dominicain archevêque d’Alger créé hier cardinal par le pape François, au grand dam de catholiques raides de la nuque qui n’auront sans doute jamais converti le moindre musulman de leur vie, à peine appris de leur femme de ménage comment réussir un couscous. « Quoi ? Ce dominicain rouge et traître devenir prince de l’Église ? » hurlaient silencieusement nos conforts condisciples compatriotes.

Il s’agirait de sortir et d’essayer de comprendre la véritable situation faite aux chrétiens dans ce pays. Quand Mgr Vesco explique ne pas vouloir faire de prosélytisme, comment ne pas y entendre une sourde prudence, et surtout comment ne pas comprendre que de cette persécution de fait il entende faire naître quelque chose de plus grand ? Ainsi, prêtons l’oreille quand il critique la compréhension de la fraternité dans un sens trop humain, trop communautaire, car c’est aussi à nous que cela s’adresse : « Le défi pour nous est d’être à la fois frère de son frère et frère de tous les hommes. Tout l’enjeu de la fraternité me semble être de dépasser les limites dont la fraternité a en même temps besoin. C’est le passage nécessaire d’une fraternité reçue à une fraternité choisie. Cela est vrai aussi pour le chrétien : un bon chrétien qui n’est jamais sorti de sa communauté n’est pas chrétien pleinement ».

Voilà qui vaut très certainement pour l’Algérien musulman et son « oumma » écrasante ; mais voilà qui vaut très certainement aussi pour l’identitaire français qui tente de faire redescendre le catholicisme vers sa bauge naturelle.

Car, définitivement, comme savait Benoît XVI, les frontières de l’Église sont celles de la charité.

Hideur du leader

Par Merlin de Guzmán

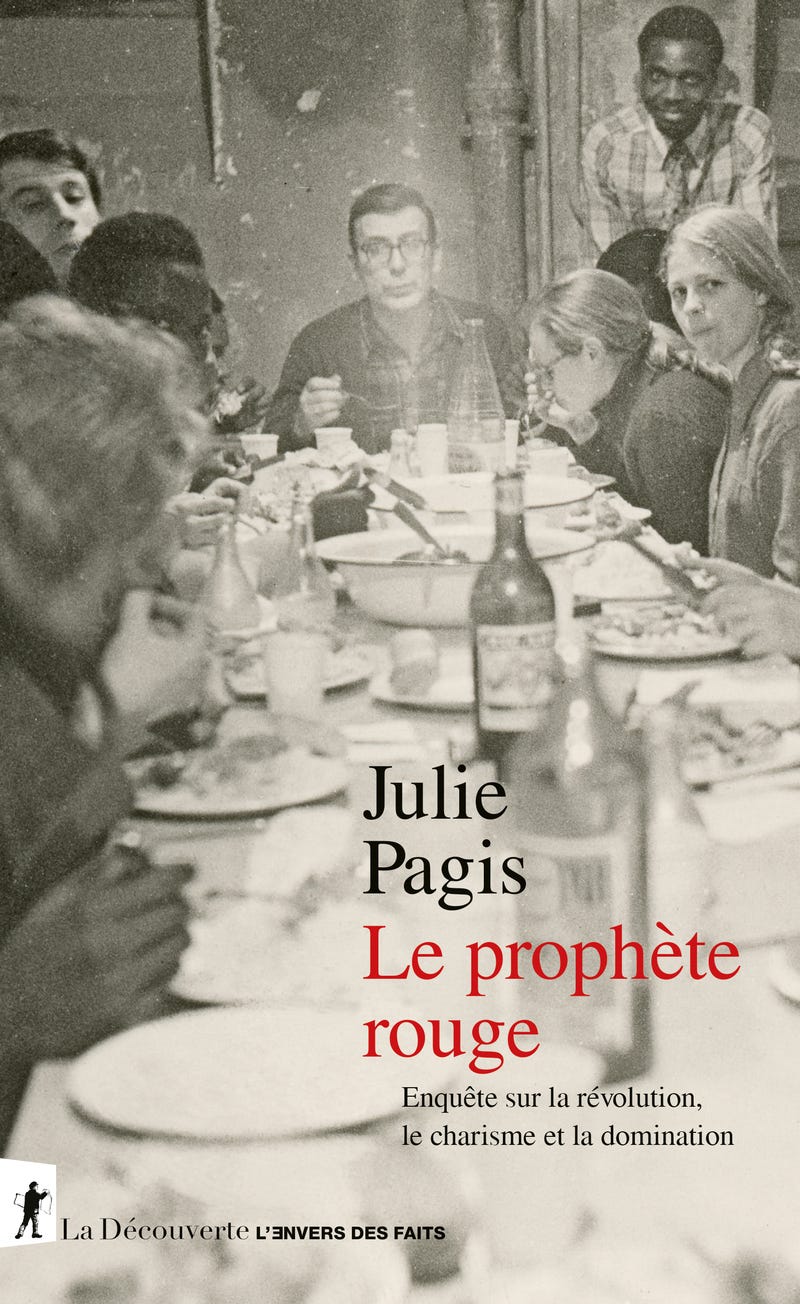

La sociologue Julie Pagis explore dans Le Prophète rouge les ressorts pervers du charisme au sein d'une secte maoïste française des années 1970 et analyse du même coup la transformation du désir de justice sociale en une forme de soumission masochiste.

Au centre de l'ouvrage, la figure de Fernando Fernandez, ouvrier communiste espagnol, autoproclamé combattant antifranquiste et traducteur de Mao qui a vécu en Chine sous la Révolution culturelle et y a fait l’apprentissage de l’auto-critique.

Durant une décennie, Fernando Fernandez a dirigé un collectif formé de sept couples installés dans un ancien couvent de Clichy, en banlieue parisienne. Mais leur projet initial, fondé sur des idéaux révolutionnaires, se mue rapidement en une structure autoritaire et paranoïaque.

Julie Pagis montre comment Fernando Fernandez exerce un contrôle total sur les membres du groupe, influençant leur sexualité, leurs finances, et même leur éducation des enfants, tout en les soumettant à des séances d'autocritique avilissantes.

Selon elle, le charisme est la forme de pouvoir la plus fragile, car il repose sur la croyance des adeptes vis-à-vis du chef, qui n’est jamais acquise définitivement : aussi, le leader charismatique doit-il constamment donner des preuves de son charisme pour ré-insuffler la croyance. C’est ce mécanisme qui pousse à une radicalisation.

Dans le cas étudié (communisme révolutionnaire), le mécanisme d’emprise dissimulé sous l’engagement est progressif : l’individu donne d’abord du temps professionnel à la révolution, puis du temps individuel, puis peu à peu il lui abandonne toutes les sphères de sa vie et même de sa pensée pour, croit-il, servir la révolution, alors qu’il ne s’agit que de renforcer l’emprise du leader.

L’auto-critique est centrale dans ce dispositif : elle va devenir l’une des armes les plus puissantes de la domination charismatique, les militants se livrant devant le leader infantilisant.

Julie Pagis revisite ici la notion de domination charismatique de Weber à l’aune des violences de genre qui s’avèrent un des instruments centraux de ce pouvoir, et qui resurgissent de façon claire dans les compte-rendus de réunions. L'impact de cette domination ne s'arrêtera pas à la dissolution du groupe en 1981 : certains anciens membres continueront à pratiquer des « autocritiques de couple » longtemps après.

Le Prophète rouge, de Julie Pagis, La Découverte, 352 pages, 21 €

Pleurer deux morts

« Les pauvres nous sauvent, parce qu’ils nous permettent de rencontrer le visage du Seigneur » (Le pape, Journée internationale des migrants 2024)

Par Jacques de Guillebon

L’histoire n’est pas tragique, contrairement à ce que certain

Continuez votre lecture avec un essai gratuit de 7 jours

Abonnez-vous à Première nouvelle pour continuer à lire ce post et obtenir 7 jours d'accès gratuit aux archives complètes des posts.